あ~ほんときまぐれ更新だぁ

前回はハタヨガって何? でした。

言葉で書くとちょっと難しく感じてしまうかもしれないけれど、核となるのは「ヨガはがんばらずに、自分にとってのちょうどいいところ=快適なところ を見つけようね」ってな具合です。

今回は、ポーズの解説をしようとも思ってたんだけど、その前に、ヨガのちょっと細かい話をからにしようかなと思っています。細かいっていうのは、ポーズとしての細かい話ね。

ヨガでは手をついたり、もちろん足をついたりしていろんなポーズをしますよね。

実は、その何気なくついてる手と足にこだわることで、ポーズってもっと快適に楽にとることができるようになるんですよ。

となると知りたくなってきますね~

ではいってみましょう。

●手と足の場所、こだわっていますか?

ヨガをしていて、あなたのヨガの先生はこんなことをよく言っていませんか?

「両手を肩幅について」 「手を前について」 「片手は脛(すね)で」

「足は揃えて」 「両足を腰幅くらいに開いて」 「右足は前方に向けて、左足は45度に」

わたしも結構何気なく進めちゃうことってあるんだけど、これってとっても大事なところ、つまりヨガの基礎ちゅうの基礎!になるってご存知でしたか?

ここでいう基礎というのは、「肩幅につく」や「腰幅にひらく」などの幅のことはもちろんのこと、

もっともっと原点の「手の指の場所」や「手の形」、「足の形」「足の裏への力の入れ方」などが含まれています。

下を向いた犬のポーズ(ダウンドッグ)がいつまでたってもしんどいのは、多くが手の力をうまく使えていないからだったりします。

立つポーズ、特にバランスポーズがいつもふらついてしまうのは、足の裏が不安定なことが多いからだったりします。

わたしたち人間は二足歩行をしています。それ故に、足は結構使えている気がしていますよね。

それが、いつもは靴を履いているため(特にハイヒールね)、裸足になったとたん、うまく足の裏を使えない人ってとっても多い。つま先に重心がのっていたり、外側ばかりつかっていたり、足首が硬かったり。

床にいつもついている足がこんなに難しいんだから、手をつく動作なんていかに難しいかってことですね。

でもご安心を。これら手足の使い方はヨガを続けると慣れることができます。ヨガのポーズもグンととりやすくなります。

慣れてくると、特に足の使い方は、日常生活にかなりの変化をもたらします。

靴底の減り方が変わったり、外反母趾が治ったり、いいことばかりです。

ちょっと手足にこだわってみたくなってきたでしょう?

具体的に見てみましょうね。

●手は力強く!

手 とは 手のひら、指の付け根、それぞれの指 のことを指します。

指の付け根 を分けてかいたのは、ここが肝心というわけなんですね~

手をマットにつくときは主に、四つんばいの体勢か、下を向いた犬のポーズ(ダウンドッグ)、チャトランガ・ダンダアーサナ、コブラのポーズ、などあたりが多いでしょうか。

上で挙げたものはすべて違うポーズや体勢ですが、手のつき方は全部一緒です。

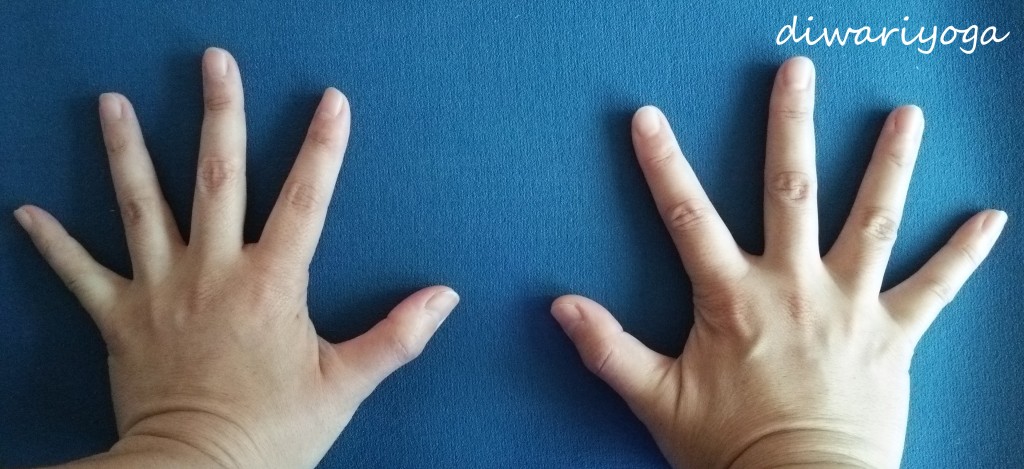

では実際に、よくある例を見てみましょう。

↑なんとなく適当に手をついてみた感じ

↑ちょっと大きめに手を開いてみたけど、外を向いてる

続いて、こうありたい例(よい例)を見てみましょう。

見て分かるとおり、力強さが違うのがお分かりでしょうか。

「力強さ」これが手の重要ポイントです。

感覚的には「手をつく」というよりも、「床を押す」に近いです。

床は押しても動かないので、その力を体に向けて使うことができるのです。

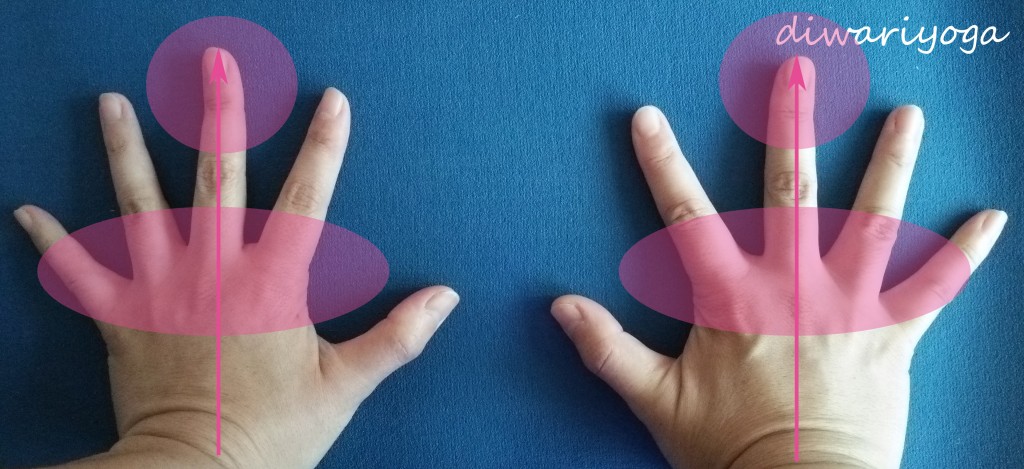

ひとつひとつ見てみましょうか。

・自分と垂直になるようにまっすぐ

・中指が真ん中になるように

・指と指の間をできるだけ大きくひらく(水かきがみえるくらい)

・指の付け根をマットに押し付ける

いや~手ひとつでも、こんなに大変なの??

そう思うでしょう?

そうなの、実際はね。

っというか、ヨガでは手と足にこだわっておけば、あとはあんまりこだわらなくても大丈夫。

手を力強くマットにつけるようになると、その快適さにやみつき(?)になり、これ以外はできなくなります。そして、確実にポーズが楽に取れるようになります。

一個だけ裏技をお教えしましょう。

手とマットにつくと誰にでもできる、手首のしわ。

これをマットの前方ラインと合わせるようにしてみてくださいね。

すると、手がまっすぐにつけることができるのでーす。

あとは「手をつくときは指ひらく指ひらく」と覚えておいて、マントラのようにつぶやいてみましょう(笑)

手がうまくつけるようになれば、ポーズによって両手の幅を先生に従って調整するだけです。

片手だけで体を支えるようなポーズ(賢者のポーズなど)は、特に手の使い方がダイレクトにポーズの快適さにつながってきます。

●足の使い方がヨガマスターへの第一歩

誰もが憧れる、ピシっと決まった立つポーズ。

立つポーズが自分の思い通りにできるようになると、自信がついてきますよね。

そう、立つポーズって心をアゲアゲにしてくれる効果があるんですよ~

そこで、足。

立つポーズは何はともあれ、足が大切。

快適に足を使うことができれば、立つポーズはもうあなたのものです。

ここでは、足の裏と指、足の向きにこだわってみましょう。

足の裏は、マットについている部分はまんべんなくつけるように。

まんべんなく、というのは、それぞれを平均的に、偏ることなく、という意味合いです。

更には、土踏まずもつけるような「意識」をもってみましょう。

ちなみに、どんな立つポーズでも「まんべんなく」を意識。

イメージ的には「ベタッ」と足の裏をつける感じです。

ポーズによっては、親指側に重心をのせる、とか、小指からかかと側を力強く、とかあるんだけど、

それは「まんべんなく」足の裏がついていることが前提条件となります。

足の裏をしっかりつけるのと同時に、足の指も使いたいですね。

指一本一本で、マットを踏むような「意識」を持ってみましょ。

ヒールをよく履く方だと、足の指を意識するのってすごく難しくなっちゃってると思います。

お風呂上りに足の指をマッサージしたり、回してみたりして、少しずつ、足の指の感覚がわかるように、足の指の間が開くように足を開発してみましょう~

足の裏と指をしっかりマットにつけたら、先生の言うとおりに足の向き(つま先を向けるほう)を変えてみましょう。

よくある足の向きはこんなかんじ。

↑そろえる

↑少しあけてそろえる

↑内またにする

↑左右の向きが異なる(三角のポーズなど)

足をそろえるものだけご説明しましょう!

そろえる=平行にする

でも、足って両サイドが扇型になっていますよね。

どこを平行にするのかというと・・・

内側です!

真ん中で親指をくっつけた場合でも内側!

なので後ろからみると踵同士がすこし離れているのが正解。ピンコーン

基本のタダアーサナ(山のポーズ)がとくにわかりやすい例ですね。

バランスポーズ(木のポーズなど)で片足になっても、つま先の向きは常に前方にまっすぐ向けておきましょう。

バランスポーズは「フラフラしない」ことを重要視する方が多いですが、その前に自分の足の位置を見てみましょうね。足の向きをまっすぐにしてこそ、はじめて全身のバランスが取れ、ポーズが完成します。(足元があさって向いちゃってることが多いってことね)

足の向きはいろいろあって、でもこれらは適当にやっているわけれはなく、安全に、快適に、そして心身ともに鍛錬してくれるように考えられています。

先生の言うとおりにやっても、どうしてもうまくいかない時は、ぜひ相談してみてくださいね。

ひとりひとり骨格が違うため、足の向きも人によって調整する必要があるときがあります。

「足をこの向きにすると、体が横を向かない」とか

「膝が痛い」「腰が痛い」「なんか違和感がある」

など、具体的に聞いてみるといい答えが出てくると思いますよ!

●床に押し返されるという感覚

ここまで手と足をまぁ~~~細かく見てきましたが、

ヨガはここまで細かく決められているんです。

それはすべて、安全に、快適にポーズが取れるように、と考えられてきたものです。

最後に、目からウロコ、コロンブスの卵的な発想転換をしてみましょうか。

手のところで

「床は押しても動かないので、その力を体に向けて使うことができるのです。」

こう書きました。

これって「手を床につく」という感覚ではなくて、

「手で床を押す」という感覚だということがわかりますか??

ただ手を置く

だけではなく、

床を押す という非常に能動的でアクティブな感覚。

動かないものを押すと、その力は自分にそのまま跳ね返ってきて、上へと向かわせる力になるのです。

その力を利用しするとどのポーズも楽に取ることができるようになるというわけです。

自分の筋力を助けてくれるってわけね。

足でも同じことですね。

力強く床を踏み、さらに押す。

その力を大きく広げた手や足のすみずみで感じて、力強いポーズへと変えていきたいですね。

どうだったかな?

ヨガポーズは派手な部分に目がいきがちですが、一番肝心なのは、手と足。そして心です。

心の状態が手や足に伝わり、ポーズを形作っているんですね~

次回から、ヨガ哲学(座学)も間にはさみながら、ポーズ解説をしていこうとおもっています。

とりあえず、クラスで1回は出てくるであろう、下を向いた犬のポーズ(ダウンドッグ)からいこうかな~

またねん。